Après avoir écrit récemment sur l'utilisation du garrot dans les contextes de syndrome par écrasement, je me suis dit qu'il serait important de revenir à la base : l'usage primaire du garrot comme outil de contrôle des hémorragies graves. Mais surtout, il me semble essentiel d'introduire ou de mieux faire connaître la notion de conversion, ou transition vers une autre méthode de contrôle du saignement. Cette étape, souvent négligée, prend une importance particulière en région isolée, où les délais d'évacuation sont longs et les risques reliés à l'interruption de la circulation sanguine par le garrot augmentent rapidement. Voici donc un rappel structuré de ce qu’il faut savoir, évaluer et enseigner sur le terrain.

Perspective historique

Depuis une vingtaine d'années, l'utilisation du garrot-tourniquet a beaucoup évolué. Autrefois réservé à des professionnels comme les militaires ou les équipes tactiques, il est maintenant enseigné plus largement, y compris dans des formations de premiers soins destinées au grand public. Des programmes comme "Stop the Bleed" ont permis de sensibiliser de nombreuses personnes à son importance. Résultat : le garrot se retrouve aujourd'hui dans beaucoup plus de trousses de premiers soins, ce qui est une bonne chose. Mais cette accessibilité augmente aussi le risque d'en faire un usage trop automatique, sans poser les bonnes questions.

Quand faut-il vraiment poser un garrot?

Pour bien poser un garrot, il faut respecter des critères clairs, validés par des experts comme le Tactical Combat Casualty Care (TCCC), la Wilderness Medical Society (WMS), et appuyés dans les formations de terrain comme celles de SIRIUSMEDx. Le garrot n’est pas un geste banal : sa pose doit répondre à des conditions précises, car elle entraine des conséquences majeures.

Le

garrot est recommandé uniquement dans les cas où un saignement met la vie en

danger immédiat, c’est-à-dire lorsqu’il y a un risque réel de décès par

hémorragie si aucune mesure drastique n’est prise. Voici les critères retenus

par les experts :

- Un saignement actif, pulsatile, qui ne cesse pas malgré une pression directe efficace

- Une amputation traumatique ou une blessure majeure d’un membre avec hémorragie

- Une perte sanguine estimée à plus d’un litre, visible au sol ou sur les vêtements

- Une victime en état de choc hémorragique (pâleur, sueur, agitation, pouls rapide)

- L’échec d’un paquetage ou d’un pansement compressif bien appliqué

Il ne s’agit donc pas d’un simple saignement impressionnant : il faut avoir des indicateurs clairs que la circulation est compromise au point de mettre la vie en péril. Dans ces cas-là, on n’attend pas. On applique le garrot sans délai, pour préserver la vie, puis on pense à la conversion dès que les conditions le permettent.

Comment poser un garrot de façon efficace et sécuritaire ?

La pose et le retrait d’un garrot ne sont pas des gestes improvisés. Ils doivent être répétés, pratiqués, intégrés. Une formation en ligne ou regarder une vidéo ne suffit pas. La seule manière de bien comprendre la mécanique, la pression à appliquer, et les signes de succès ou d’échec, c’est de s’entraîner concrètement avec l’équipement.

Que ce soit avec un garrot militaire ou un modèle plus polyvalent, la formation pratique et la simulation réaliste sont indispensables pour permettre des gestes sécuritaires, efficaces, et adaptés au contexte isolé.

Le garrot doit être appliqué le plus rapidement possible avant que les signes de choc ne s’installent. Son positionnement doit être fait directement sur la peau, 5 à 6 cm au-dessus de la plaie, sans recouvrir une articulation. Il faut serrer jusqu’à arrêt complet du saignement, et noter l’heure d’application immédiatement.

Tous les experts s’entendent : mieux vaut un garrot bien posé, plus tôt, que trop tard. Et surtout, le garrot n’est plus considéré comme une méthode de dernier recours, mais comme une stratégie définitive ou temporaire de contrôle des saignements massifs aux extrémités, à condition qu’il soit utilisé correctement et replacé dans une stratégie de surveillance et de conversion adaptée au contexte.

Quels types de garrots existe-t-il?

Les

garrots dits "militaires" comme le Combat Application Tourniquet (CAT) ou le Emergency Military Tourniquet (EMT) sont les plus

Military Tourniquet (EMT) sont les plus

fiables. Ils ont été testés dans des situations critiques et peuvent bloquer complètement le passage du sang dans une artère s’ils sont bien placés.

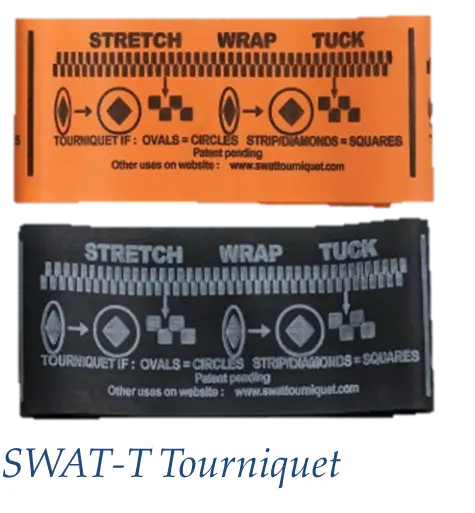

Il existe aussi des modèles plus flexibles, comme le SWAT-T ou le Slishman Pressure Wrap. Ceux-ci sont souvent utilisés par les premiers répondants ou en expédition. Ils sont plus compacts et peuvent servir à la fois de garrot ou de bandage compressif. Un article intéressant d’Adam Gent, instructeur sur le site Real First Aid, montre que ces modèles sont efficaces, surtout quand on les maîtrise bien. Leur pose peut être aussi rapide que les modèles militaires (20 à 30 secondes), mais leur fiabilité est un peu moins constante, surtout dans des blessures graves.

En résumé :

- Pour un accident de chasse ou une blessure par balle → garrot militaire recommandé

- Pour de l’équipement léger en région isolée → le SWAT-T ou le Slishman Pressure Wrap peuvent être utiles en complément et plus versatiles.

En région isolée, c’est une autre réalité

Pour bien comprendre ce qui se passe lorsqu'on pose un garrot, il faut se rappeler deux choses fondamentales :

- Le garrot interrompt totalement la circulation sanguine au-delà du point d'application. Sans apport en oxygène, les tissus commencent rapidement à souffrir. On parle ici d’ischémie, qui peut mener à la mort cellulaire et à des lésions irréversibles si le garrot est laissé en place trop longtemps.

- Le garrot lui-même exerce une pression importante sur la peau, les nerfs, les vaisseaux et les muscles. Cette compression peut provoquer : nécrose, atteinte neurologique, lésions musculaires profondes ou douleur extrême difficile à soulager sur le terrain.

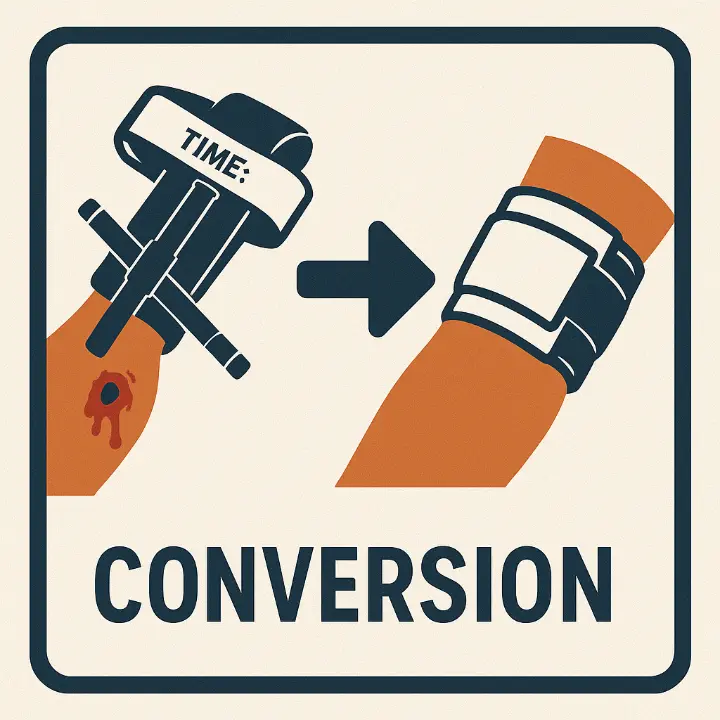

Bref, le garrot est un outil qui peut sauver la vie... mais il a aussi un prix. C’est pourquoi il faut non seulement savoir quand le poser, mais aussi quand et comment le retirer de manière sécuritaire, dès que les conditions le permettent. C’est ce qu’on appelle la conversion.

La vraie différence entre un accident en ville, en contexte militaire et en milieu isolé, c’est le temps avant l’évacuation vers des soins médicaux définitifs. En ville et dans certains contextes militaires, les secours peuvent arriver vite. Il n'est donc pas question de conversion dans ces situations. En forêt, en montagne ou dans la toundra, l’attente peut durer des heures, voire des jours.

Quand et comment faire une conversion

On ne retire pas un garrot n’importe quand. On le fait seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

- Stable - La personne est stable (pas en état de choc).

- Contrôle - Le saignement peut être contrôlé par un bon pansement compressif ou un agent hémostatique. En cas d'amputation ne pas tenter de conversion.

- Monitoring - On a quelqu’un pour surveiller attentivement après le retrait du garrot.

- Délai - L’évacuation jusqu’à la prise en charge médicale prendra encore plus de 2h.

Même si on parle souvent de la limite des 2 heures, des complications peuvent arriver bien avant. Et le délai de 6 heures parfois mentionné en hôpital ne s’applique pas en milieu isolé, loin des soins chirurgicaux.

Étapes

pour une conversion sécuritaire

- Préparer un pansement compressif ou un agent hémostatique.

- L’appliquer pendant que le garrot est encore en place, en assurant une compression efficace.

- Desserrer lentement le garrot, tout en observant attentivement.

- Si le pansement se gorge de sang ou si un saignement visible reprend, resserrer immédiatement le garrot.

- Si le saignement demeure contrôlé, maintenir la conversion et appliquer une pression manuelle pendant 3 à 5 minutes au besoin.

- Assurer une surveillance étroite pendant 15 à 20 minutes et continuer l’observation constante pendant le transport ou jusqu’à une prise en charge définitive.

- Réappliquer un garrot si le saignement réapparaît.

- Ne pas tenter une nouvelle conversion si une première tentative bien menée a échoué.

- Rester vigilant ensuite

Une conversion réussie ne signifie pas que le travail est terminé. Les minutes et les heures qui suivent sont critiques pour prévenir les complications. Après avoir retiré le garrot, on doit surveiller attentivement : la couleur de la peau, la température du membre, la reprise éventuelle du saignement ou tout signe de douleur intense ou d’engourdissement. Tout changement rapide doit amener à réagir sans délai.

Ce qu’il faut avoir dans sa trousse

Dans les contextes à risque (chasse, secteur militaire,

industriel ou situations d’intervention en terrain technique ou isolé), le

garrot doit être facilement accessible – pas enfoui au fond d’un sac. Il

doit idéalement être porté sur soi ou attaché à l’extérieur de la trousse,

bien protégé mais rapidement atteignable, car chaque seconde compte en cas

d’hémorragie massive.

Le contenu de la trousse devrait toujours être adapté au contexte de l’activité : une sortie de chasse, une mission industrielle, une intervention en milieu aquatique, une expédition alpine ou une randonnée en territoire reculé n’imposent pas les mêmes exigences. Voici quelques suggestions modulables :

- Garrot militaire (CAT ou EMT) : recommandé en contexte tactique, chasse, ou situation avec risque de blessure grave

- Garrot polyvalent (SWAT-T ou Slishman) : utile comme option légère ou complémentaire en plein air, expédition, canot, escalade

- Pansements compressifs (ETD, OLAES, élastiques improvisés)

- Agents hémostatiques (ChitoGauze, Celox) : si le contexte et le budget le permettent

- Gants, montre, crayon, fiche pour noter l’heure d’application

Le plus important n’est pas d’avoir tout, mais d’avoir ce qu’on sait utiliser. Mieux vaut un seul garrot bien maîtrisé qu’un sac plein de matériel jamais testé.

Le stress de la décision

Décider de poser ou de retirer un garrot est une responsabilité importante. Même avec de l’expérience, le doute est normal. C’est pourquoi les formations pratiques et les exercices de simulation sont essentiels. Plus on pratique, mieux on saura décider, et plus le geste sera rapide, précis et sécuritaire.

Ce que recommande SIRIUSMEDx

Chez SIRIUSMEDx, on enseigne que :

- Le garrot est un outil essentiel pour sauver des vies

- Il doit être posé avec jugement, et non par réflexe

- Sa conversion doit être planifiée, faite avec rigueur

Nos formations suivent les recommandations du TCCC, de la Wilderness Medical Society et sont adaptées aux réalités canadiennes. On insiste toujours sur la bonne préparation, la compréhension des risques, et la capacité d’agir avec méthode.

En région isolée, poser un garrot, c’est facile. Mais savoir si, quand et comment le retirer, ça demande des compétences qu’il faut apprendre. Et c’est exactement ce qu’on enseigne.